記事

2021年7月13日

2021年07月13日(火)

自分の身を守るために ~交通安全講習会~

本日午後から,「徒歩・自転車・バス等の通学生」と「単車通学生」に分かれて,交通安全について講習がありました。

本校体育館では,徒歩・自転車・バス等の通学生に対して講習が行われました。まず,交通ルールに関する映像を見て,交通ルールの基本について確認しました。

(写真)映像を見ながらメモを取る生徒

次に,自転車を運転する際のマナーについての映像を見ました。

(写真)交通マナーについて再確認をしています

西垂水教諭からは,「ルール」と「マナー」の違いについての話がありました。

(写真)交通にも「思いやり」が必要と諭す西垂水教諭

映像の中にあった「自転車安全利用五則」 1,自転車は車道が原則 2,車道は左側を通行 3,歩道は歩行者優先 4,安全ルールを守る 5,子どもはヘルメット着用を心に留め,これからも安全運転を心掛けていきます。

一方,単車通学生は,加世田自動車学校でグループごとに実技講習を受けました。実技では,急ブレーキや狭い道幅などを想定したコースが設置され,各指導者の説明を真剣に聞きながら取り組んでいました。

(写真)実技について説明を受けている様子

(写真)細い木の板の上から落ちないよう慎重に運転する様子

(写真)スピードを出してから急ブレーキを行う様子

実技講習後,加世田自動車学校校長・実技指導者・警察署の方々から講評をいただきました。

(写真)加世田自動車学校校長から,再度交通マナーの重要さについて教えていただきました。

(写真)生徒代表お礼の言葉を述べる生活福祉科3年俵 吉之介さん。

今回の講習を機に,より一層,交通マナーを守っていきます。本日はお忙しい中,講習をしてくださりありがとうございました。

2021年7月12日

2021年07月12日(月)

「防災教育」で命と地域を守る!

県内外で発生した豪雨災害で被災された皆様の一日も早い生活の復興をお祈りいたします。

生活福祉科2年生は授業の一環で「防災教育」に取り組みました。

「もし自分が福祉施設の職員だったら,どのように利用者の命を守る事が出来るのか?」という課題を設定し,生徒それぞれが福祉施設の施設長や介護職員・看護職員等の職種になりきって「自分の立場で出来ることは何か?」を考えました。

(写真上)防災計画について意見を出し合う生徒

また,実際に福祉施設の立地条件を示し,南さつま市が作成する防災マップと見比べて,どのような危険性があるのかについても話し合うことが出来ていました。

(写真上)防災マップをもとに,避難ルートについて確認します

自然災害はいつどこで発生し,誰が被災者になってしまうか分からないものです。

福祉を学ぶ者として,地域の安全について考え,利用者の方と自分自身の命を守る「防災教育」についてこれからも取り組んでいきます。

2021年7月9日

2021年07月09日(金)

加世田常潤に夏到来~旬のトウモロコシ収穫~

食農プロデュース科の1年生が「農業と環境」の授業で植えた,トウモロコシが夏の到来を告げるように大きく実りました。

トウモロコシの実の穂先が黒くなったモノから順次収穫していきます。

写真上:1本1本丁寧に収穫します。

写真上:大きく立派なのが実っています。

写真上:収穫したトウモロコシをうれしそうに運ぶ食農プロデュース科1年 岩下 誠琉さん

写真上:沢山採れました!!

取れたてのトウモロコシは,みずみずしく甘みがあり,その日のうちにゆがいて食べるの一番おいしいです。

2021年7月8日

2021年07月08日(木)

いつも応援ありがとうございます~加世田常潤高校活躍新聞~

加世田常潤高校の活躍が新聞に掲載されると,本校同窓会副会長 本 様が新聞を切り抜き,該当生徒や職員にフォトスタンドにきれいに飾ってプレゼントしていただきます。学校の活躍を多くの方に知っていただき,連絡をいただけることで日々の活動の原動力となります。今後も多くの方に加世田常潤高校の魅力を知っていただけるよう頑張っていきますので応援よろしくお願いします。

写真上:今回フォトスタンドをいただいた食農プロデュース科3年 上野 琉唯さん(左),同学科2年 齊藤 真凜さん(中),枦木 義行教諭

この場をお借りして日々の感謝の気持ちを伝えたいと思います。

2021年7月7日

2021年07月07日(水)

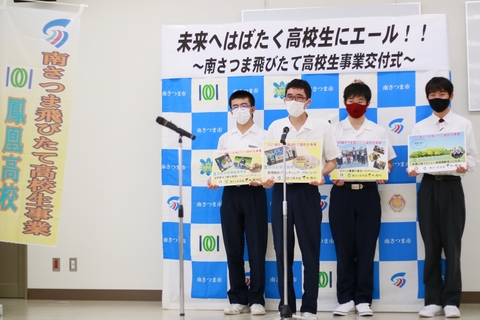

未来にはばたく高校生にエール!!~飛び立て高校生事業交付式~

南さつま市は,将来を担う高校生が積極的に行う活動に「南さつま飛びたて高校生事業」と銘打って助成金を交付してくれます。

令和3年度,加世田常潤高校は,4つの事業が採択されをしました。

1 自然農法で観光農園とマルシェにチャレンジ

2 常潤高校ブランディング・プロジェクト

3 スマート農業の普及へのチャレンジ

4 常潤の森でカフェ~地域高齢者との交流~

写真上:交付書を本坊輝雄市長から受け取る食農プロデュース科3年 上野 さん

1 自然農法で観光農園とマルシェにチャレンジ

写真上:交付書を本坊輝雄市長から受け取る食農プロデュース科3年 田中 翔さん

2 常潤高校ブランディング・プロジェクト

写真上:交付書を本坊輝雄市長から受け取る食農プロデュース科3年 木場 直樹 さん

3 スマート農業の普及へのチャレンジ

写真上:交付書を本坊輝雄市長から受け取る生活福祉科3年 是枝 優人 さん

4 常潤の森でカフェ~地域高齢者との交流~

写真上:チーム常潤で「ハイ!チーズ!!」

4つの研究チームは,研究に励んで来年2月に報告をしますので楽しみにしていてください。

2021年7月6日

2021年07月06日(火)

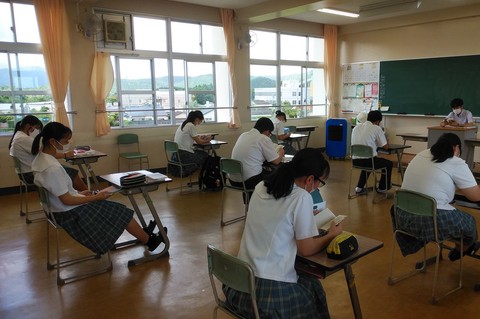

あなたの好きな本は? ~朝読書ウィーク~

7月6日(火)~9日(金)は,朝読書ウィークです。

この期間は朝自習の代わりに,10分間自分の好きな本を読む時間になります。読書を習慣づけることによって,知識が増えたりストレス解消に繋がったりするなど自分自身のためになることがたくさんあります。

また,図書館にはさまざまなテーマに沿った本が勢揃いしていますので,ぜひ休み時間や放課後を利用して行ってみてください。

(写真上)真剣に朝読書に取り組む生徒

(写真上)図書館には,さまざまな特集コーナーが設置してあります.。

この機会を活用し,たくさんの本に出会って自分自身の成長に繋げていきましょう。

2021年7月5日

2021年07月05日(月)

第8回 鹿児島県高校生介護技術コンテスト〈後編〉

7月2日(金),本校で「第8回 鹿児島県高校生介護技術コンテスト」が開催されました。

生活福祉科2年生が受付・誘導を行い,3年生は実行委員として運営に携わりました。

(写真上)受付・検温をする生活福祉科2年生

(写真上)実行委員を務める3年生の挨拶

(写真上)司会席の前にはカメラが設置され,Zoomで参加校と繋がります。

横にはマイクやタブレットなどが配線されています。

(写真上)審査の様子。各校から送られた映像を審査しています。

(写真上)質疑応答の様子。審査員の質問に,参加校の選手が答えます。

初めてのオンライン開催で,不安も多いなかの開催でしたが,回線トラブル等もなく,無事に終了することができました。

審査員の先生方,実行委員の3年生,運営に携わった生活福祉科の先生方,ありがとうございました。

出場校の選手のみなさんも,お疲れ様でした。

2021年7月2日

2021年07月02日(金)

常潤高校へようこそ~夜間高校説明会~

夜間高校説明会が行われました。食農プロデュース科,生活福祉科とも特色あるおもてなしをして中学生の皆さんをお迎えしました。

写真上:夜間高校説明会開催

写真上:食農プロデュース科の特色ある学びを紹介する西垂水農場長

写真上:生活福祉科の特色ある学びを説明する前田 奈津紀教諭

写真上:課題研究で制作しているみかんジャムでおもてなし

写真上:お菓子袋のリメイク。マスク入れにお使いください。

写真上:食のプロデュース科,生活福祉科それぞれの学科からのおもてなし

8月6日には中学生一日体験入学がありますので多くの中学生の参加をお待ちしています。

2021年7月1日

2021年07月01日(木)

農業の知識はどれぐらい?~校内農業鑑定競技会開催~

農業機器や作物などの実物を見ながら名称を答えたり問題に合う選択肢を選んだりする農業鑑定競技会が校内で行われました。

写真上:1問20秒に全力を注ぐ生徒たち。全部で40問答えます。

写真上:今回は実物ではなく,写真で行いました。

写真上:1問1問真剣に取り組む食農プロデュース科2年 森田 光晴さん

写真上:一年生も今ある知識で頑張りました。

校内選考会で優秀な成績を修めた生徒は,7月29日(木)鶴翔高校である県大会に出場します。

2021年6月30日

2021年06月30日(水)

家庭クラブボランティア

1学期期末考査最終日の今日,家庭クラブ員(生活福祉科生徒)は校内ボランティア活動を行いました。

内容は,2棟の各教室の窓と桟の清掃です。

(写真上)調理室の窓を清掃する生徒

普段はなかなか手が回らない窓の掃除。生徒は雑巾が真っ黒になるまで熱心に拭き上げました。

(写真上)割り当てられた箇所に精一杯取り組んでいます。

(写真上)2年生と1年生がペアになり,清掃用具の使用方法などを教えながら時間いっぱい取り組みました。

(写真上)ドアの溝は,ペットボトルブラシを使ってきれいにします。

自分たちにできることを見つけ,考え,奉仕の心を育んでいきます。

2021年6月29日

2021年06月29日(火)

第8回 鹿児島県高校生介護技術コンテスト〈前編〉

7月2日(金)に,本校で『第8回 鹿児島県高校生介護技術コンテスト』が開催されます。今回のコンテストは,感染症拡大防止の観点から,初の試みである「動画・オンライン」での開催となります。

それに伴い,6月24日(木)に外部審査委員の先生方をお招きし,「審査委員会」を開催しました。開催にあたって,生徒実行委員(生活福祉科生徒)は清掃や準備,会場までの誘導や接待,審査委員会の司会など多くの役割に責任を持ち取り組みました。

(写真上)清掃に懸命に取り組む生活福祉科生徒

(写真上)検温を実施している様子

(写真上)受付では,丁寧な説明に努めました.。

(写真上)会場まで誘導をしている様子

7月2日(金)は,それぞれの役割で見つかった改善点を活かし,よりよいコンテストになるよう精一杯取り組みます。

2021年6月28日

2021年06月28日(月)

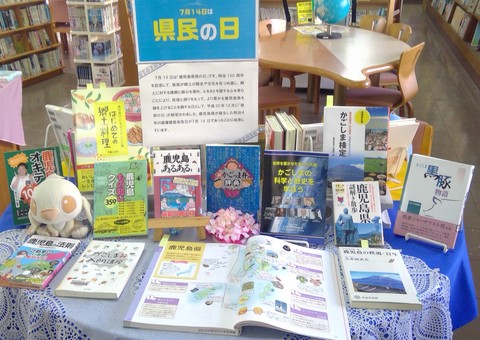

1学期期末考査2日目です!

6/25(金)から1学期期末考査が始まり,今日は2日目でした。

普通科目・専門科目ともに,4月からこれまでに学んだ内容を確認する重要な考査です。十分に準備して力を出してもらいたいと思っています。

3年生は間近に迫った進学・就職試験に向けて,悔いの残らないように努力して臨みます。

1・2年生は進路実現に向けて,自分の強みとなるような学力を身に付ける意識を持って臨みます。

(写真上 集中して問題に取り組む生徒たち)

最終日の6/30(水)まで,一人一人が頑張ります!

2021年6月25日

2021年06月25日(金)

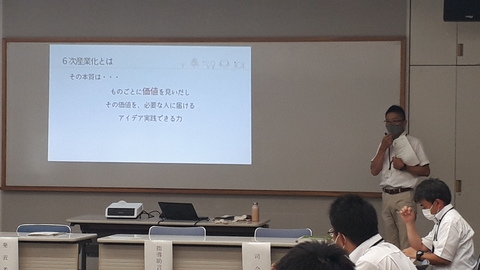

県高等学校農業教育研究大会の開催

期末考査1日目、生徒は学校で奮闘していますが、先生方もスキルアップに励んでいます。

コロナ禍、開催を工夫して、2年ぶりに「鹿児島県高等学校農業教育研究大会」通称、県農研が、かごしま県民交流センターで開催されました。共通テーマ『21世紀を生き抜く力を育み、進化し続ける農業教育の創造』で3つの分科会での研究に取り組みました。

写真上:分科会で実践発表をする西垂水 武教諭

第1分科会「生産・流通・経営部会」で本校の西垂水 武教諭が、食農プロデュース科の6次産業化の実践教育について、特色ある取組を発表しました。

写真上:安樂菜津美先生も記録係として尽力していただきました。

他の分科会にも4名の先生方(牧原、宮脇、土屋、西山先生)が参加していただきました。

コロナ禍でも、実現可能な開催を試行錯誤された農業部会長をはじめ事務局の先生、ご尽力いただき感謝いたします。

今年度、食農プロデュース科は完成年度を迎えました。6次産業化の目的の的を射抜くために、「チーム常潤」で頑張っていきます。乞うご期待!

2021年6月24日

2021年06月24日(木)

田植え実習

毎年恒例の食農プロデュース科1年生による田植え実習が行われました。

田植え初体験という生徒や先生方もいましたが、

ていねいに手植えを行いました。

丁寧なてつきで手植えしています

写真上:他校種研修で来られていた加世田中学校の田中先生も参加しました。

なかなか綺麗に植えられています。

写真上:田植え実習終了で笑顔の生徒たち。秋にはたくさんのお米を収穫するのが待ち遠しいです。

2021年6月23日

2021年06月23日(水)

卒業生から後輩へ ~卒業生体験発表会~

6月22日(火),卒業生4名を講師へお招きし,「社会人として経験できたこと」「後輩に伝えたいこと」などについて,本校生徒へ講話をしていただきました。

参加した在校生は,卒業生の「自己分析をすることが大切」「学んだことは今後の人生に必ず活かせる」などの言葉に耳を傾け,熱心にメモをとる様子が見受けられました。

(写真上)卒業生の話に耳を傾ける在校生

講和後,卒業生は3年生の教室へ移動し,進路実現までの具体的な道のりや,資格取得までの勉強法など在校生からの様々な質問に真摯に受け答えをしていただきました。

(写真上)各教室で在校生が卒業生に質問をしている様子

卒業生の皆さんからいただいた言葉を胸に,在校生一同,進路実現に向けて励んでいきます。

卒業生4名の皆さん,お忙しい中ご来校いただきありがとうございました。

2021年6月22日

2021年06月22日(火)

第1回学校関係者評価委員会・信頼されるための学校づくり委員会

6月22日(火)本校で「第1回 学校関係者評価委員会並びに信頼されるための学校づくり委員会」が行われました。

これは,学校が保護者や地域住民等の意向を把握し,それを学校運営に反映させ,開かれた学校づくりや特色ある教育活動を推進するため,5名の委員の方々に意見をいただくことを目的としています。

学校からの説明・学科紹介の後,人材育成や学習内容について様々な視点から意見交換が行われました。地域に根ざした専門校への期待や激励を感じました。

委員の方々からの貴重なご意見を大切にしながら,今後も特色ある学校づくり~「チーム常潤」で「常潤ブランドの魅力発信」~を目指します。

ご多忙のなか来校いただいた委員の方々に感謝申し上げます。

2021年6月21日

2021年06月21日(月)

課題研究 ~研究と発信のできる介護福祉専門職を目指して~

生活福祉科3年生は,介護実習の期間中に課題研究に取り組みました。

「私たちの生きる社会と福祉の課題」を大きなテーマとして,自分たちの経験や問題意識から研究主題を考えました。

1.介護福祉専門職の世界比較 ~高齢者大国日本の「介護福祉士」は世界に通用するのか?~

2.新型コロナウィルスとインフルエンザとの違いと共通点から感染拡大を防げるか?

3.障害とパラリンピック ~パラリンピックは障害の理解を深めることにつながるか~

4.ユニバーサルデザインで誰もがアクセスできる鹿児島県の観光スポットはどこか?

(写真上)タブレットを活用し,インターネットで検索したり動画を視聴し,課題について調べました

(写真上)各班ごとに模造紙に書いて発表しました。

(写真上)普段は時間をかけて取り組むことのできない研究活動に取り組むことができました。模造紙も見やすいです。

(写真上)「何を,どうやって,なぜ研究するのか」,「どうやって伝えるのか」などについて考えました。イラストを用いて分かりやすく発表しています。

全校生徒・教職員へのアンケート実施や文献の読み込み,インターネットを使っての調査など,工夫して研究できていました。

介護現場においても,現状を整理して課題を見つけ,行動の改善に結びつけていく事がより良い支援へとつながります。

今回の研究が生徒の今後のヒントになることを期待します。

2021年6月18日

2021年06月18日(金)

みかんジャム開発に向けて

みかんジャムに使用するみかんの酸度を調べるために中和滴定を行いました。※中和滴定:みかん果汁に含まれるクエン酸を中和するのに必要なアルカリ性の水溶液の量から酸度を測る方法。試薬は,フェノールフタレインを使い,無色透明から薄いピンクになったら中和された証拠です。

写真上:中和滴定の準備を行う食農プロデュース科3年坂口 彩音さん(左),新屋 愛理さん(右)

写真上:ビュレットから一滴ずつ落としコニカルビーカーをよく降ります。

写真上:一滴ずつ加え,徐々に溶液の色が薄いピンクへと変化していきます。

写真上:中和された検体

写真上:色はきれいだけどアルカリ性薬品を入れすぎて失敗

新たな食品を作り出すには,科学的な基礎データを集めることも大事です。実験を繰り返し行い,みかん果汁の酸度を測定し,次はいよいよみかんジャムの試作に取りかかります。

2021年6月17日

2021年06月17日(木)

鹿児島県農業クラブ意見発表会(県大会)

薩摩中央高校で農業クラブ意見発表会の県大会が6月16日,17日の2日間行われました。本校からは食農プロデュース科3年の田中 翔さん,藤田 海斗さん,食農プロデュース科2年の森田 光晴さんが学校代表として参加しました。3名とも放課後などを利用し,一生懸命練習した成果を7分間という発表時間に込めました。また,3名とも審査員からの質問にしっかりと答えることが出来ていました。

写真上:審査会場の様子

写真上:「環境に優しい農業を目指す」という題名で意見を述べた食農プロデュース科3年田中 翔さん

写真上:「よみがえれ地域資源~川畑みかん70年の時を経て~」という題名で意見を述べた食農プロデュース科3年藤田 海斗さん

写真上:「スマート農業で拓く畜産」という題名で意見を述べた食農プロデュース科2年森田 光晴さん

6月18日10時に結果が発表されます。3人とも良い結果を期待しています。

2021年6月16日

2021年06月16日(水)

第1回中高連絡会 ~常潤の魅力を伝えたい~

本日午後,第1回中高連絡会が行われました。

これは,中学校との連携を図り,本校について理解を深めていただき,情報交換を行うことを目的としています。今回は8校の中学校の先生方が参加してくださいました。

校長あいさつの後は「学科活動紹介」です。「食農プロデュース科」「生活福祉科」それぞれ紹介を行いました。

まず,食農プロデュース科です。6次産業を目指す生産・加工・販売までのわくわくする活動を紹介しました。

写真上:食農プロデュース科の活動紹介を行う西垂水教諭

次の生活福祉科は,生徒自身で紹介を行いました。自分たちで作成したスライドを用いて,介護福祉士という仕事の特徴・常潤高校の強みを,はきはきと詳しく発表できました。

写真上:生活福祉科の活動紹介を行う 1年福永秀明さん,阿久根琴美さん,山口ひなでさん

連絡会の後は中学校の先生方と1年生との懇談会です。思い出話や高校生活の話など,笑顔があふれていました。

本校は今後,中学生一日体験入学(8/6 午前中)・第1回夜間高校説明会(7/2 19:00~)もあります。興味のある方はぜひご参加ください。

2021年6月15日

2021年06月15日(火)

研究授業(家庭総合) ~フレッシュ研修~

6月15日,初任者である家庭科の海田優佳教諭が,フレッシュ研修の一環で研究授業を行いました。

2年食農プロデュース科の生徒に対し,「食生活の科学と文化」の題材で,本時では無機質,とくに【カルシウム(Ca)】についての授業を展開しました。

(写真上)手作りの教材を利用し,血液と骨との関連性を説明する海田優佳教諭

授業の後半になると,生徒は班を編制し,【年齢変化に伴う骨量の変化のグラフ】と【カルシウムの推奨量】とを見比べ,グラフの分析や年齢に伴う変化について,意見を出し合いました。

(写真上)班を編制し,意見を出し合う食農プロデュース科2年生

(写真上)校長先生や担任の先生も参観するなか,生徒は真剣に授業に取り組んでいます。

(写真上)生徒の発表を板書し,授業のまとめをしました。

今回の授業を通して,生徒は自身の食生活を振り返り,バランスよく楽しく食べることの重要性に気づくことができました。

2021年6月14日

2021年06月14日(月)

赤十字救急法基礎講習会

生活福祉科3年生は,介護実習期間中に赤十字救急法基礎講習を受講しました。

日本赤十字社鹿児島県支部より講師の中村一成先生をお招きし,手当の基本や人工呼吸,心臓マッサージの方法やAED(自動体外式除細動器)の使用方法などを学びました。

(写真上)中村一成先生の説明を真剣に聞く生活福祉科3年生

説明の後は実践にうつり,心臓マッサージの技術を習得しました。

(写真上)心臓マッサージを行う羽生優希さん

(AEDを準備する弥栄玲奈さんと,心臓マッサージをする下堂薗愛華さん

(写真上)実際の現場を想定して,一人でも対応できるように何度も練習しました

事故や災害はいつ起こるかわかりません。

知識と技術を身に付け,介護福祉の専門職として着実に成長していきます。

2021年6月11日

2021年06月11日(金)

優しい味わい~フードコーディネーターによる出前授業~

昨年度から行っている食農プロデュース科3年畜産班の新商品開発でフードコーディネーターの杉水流直子氏に来ていただき,「豚そぼろ」の試作を行いました。試作では,ベースとなる生姜風味,ニンニク風味,ガラムマサラ風味,豆板醤風味の4種を試作しました。

写真上:食農プロデュース科3年木之下菜々子さんに,そぼろの作り方を教えてくださるフードコーディネーターの杉水流直子氏

写真上:製品が出来たあとの脂浮きを無くすため,先に湯煎し脂を取り除く食農プロデュース科3年上野琉唯さん。

写真上:炒めながら良い匂いに耐えられず,お腹の音が鳴りました...(笑)

写真上:完成した試作品

写真上:担当教諭も混ざり試食を行い,様々な意見を交換しました。

写真上:私はガラムマサラを使ったそぼろがカレー風味がしてすきだなぁ~。

写真上:私はピリッとした辛味が食欲をそそる豆板醤を使ったそぼろがいいなぁ~。

食農プロデュース科では,新たな商品開発のため試作と試食を繰り返して,製品を作ります。そこには,プロのアドバイスを受けなら生徒の意見を取り入れた常潤ならではのモノができていきます。今度はどんな商品ができるか楽しみです。

2021年6月10日

2021年06月10日(木)

子牛の誕生ラッシュ

これまでも度々ブログでお伝えしてきましたが,本校には牛舎があり,生徒が日々の実習で管理・育成しています。最近子牛の誕生が続いています。

牛の出産の兆候として,しっぽを上げる・落ち着きがなくなるという様子があります。

今日の出産は予想より早く進みましたが,無事に雌が誕生しました。母牛がずっとそばにいて子牛の体をなめたりしています。産まれたての子牛はつぶらな瞳でこちらを見ています。

生徒と職員の毎日の作業が実を結ぶ瞬間です。

先月産まれた牛,先週産まれた子牛もいます。来年の全国和牛能力共進会の候補牛として,これからも心を込めてお世話していきます。

新しい命と日々向き合う,専門高校ならではの学びです。

2021年6月9日

2021年06月09日(水)

田んぼの中で足を取られて~元肥散布~

田植えの準備をするために食農プロデュース科1年生が元肥の散布を行いました。田んぼに足を取られて歩きながら撒いていくのが大変そうでしたが,大いに盛り上がっていました。

写真上:田んぼに入り,生徒に指導を行う西垂水 武教諭

写真上:楽しそうに田んぼで作業する食農プロデュース科1年生

写真上:長靴を履いているので足を抜くのが大変になりながら肥料を撒く食農プロデュース科1年 大坪 海斗さん

写真上:泥にまみれながら一生懸命肥料を撒く食農プロデュース科1年 松﨑 泉さん

6月16日の田植えに向け準備は整いました。今年もおいしいお米をみんなで作ります。

2021年6月8日

2021年06月08日(火)

介護実習 ~レクリエーション演習~

生活福祉科3年生の15日間の介護実習が終了しました。

実習期間中,3グループに分かれてレクリエーションを企画,準備し,今回は2年生を利用者役として迎え,レクリエーションを実施しました。

(写真上)実習1週目は内容について話し合い,企画書を作成しました。

(写真上)実習2週目は使用する物品の準備や作成に取りかかりました。

3週目,いよいよ実施です!

(写真上)1班目,「皆でホッケー」を楽しむ2年生。人数調整のため前田教諭も加わりました。

(写真上)2班目,「皆で楽しもう!新聞ボーリング大会!」でペットボトルのピンにボールを投げる2年上園彩音さん。

(写真上)3班目,「めざせエベレスト!!」で缶詰みをする2年西元美咲さん(左)と古園愛香さん(右) 介助をするのは3年中山凜さん。

レクリエーション終了後に振り返りを行い,「ルール説明が不十分で後からルールを追加した」,「グループ内での役割分担が難しかった」,「右麻痺の想定だったにもかかわらず,左側に立ってしまった」など,今後につながる課題が見つかりました。

2年生にとっても,今後の介護実習の参考となる良い学びの機会となりました。

2021年6月4日

2021年06月04日(金)

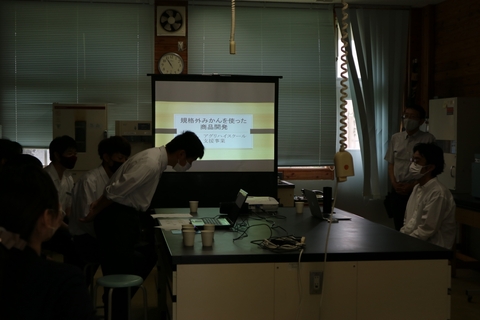

そうしんアグリハイスクール支援授業~スタートアップ式~

本校の果樹班では,温州みかんを使用した新商品の開発を行うために鹿児島相互信用金庫が行っている「そうしんアグリハイスクール支援事業」を活用します。今日は,スタートアップ式とワークショップを行いました。ワークショップではデザイナーの方やMBC開発の担当者の方に商品開発の進め方や考え方などを教わりました。

写真上:関係者によるスタートアップ式

写真上:現在の自分たちのアイデアをプレゼンする食農プロデュース科3年果樹班の藤田 海斗さんと出田 楓磨さん

写真上:食農プロデュース科3年果樹班の生徒にデザインの役割について説明するデザイナーの久保 雄太氏

デザイナーの久保さんからの学びを生かし,新たな商品が作れるよう取り組んでいきます。

2021年6月3日

2021年06月03日(木)

面接練習開始!

いよいよ6月に入り,進路実現に向けて勝負の時期が迫ってきました。

本校でも3年生の面接練習が本格的に始まりました。昨日と今日は食農プロデュース科3年生が4つの班に分かれて練習しました。

写真上:模範指導を行う進路指導部主任の赤池浩二教諭

写真上:入室を行う食農プロデュース科3年 富永千裕さん

3学年担当職員から入退室や礼の仕方などを学び,実際にいくつかの質問に答えていきます。

生徒たちはこれまで食農プロデュース科で学んだことをPRできるように,LHR等の時間をつかい準備をして臨んでいます。初めての本格的な練習で緊張している様子でしたが,職員からのアドバイスを真剣に聞き,一生懸命取り組んでいました。生徒同士がお互いに面接練習を参観し,切磋琢磨していきます。

今日の反省とアドバイスをいかして,進路実現に向けて頑張れ3年生!!

2021年6月2日

2021年06月02日(水)

令和3年度南さつま飛びたて高校生事業のプレゼン実施

南さつま市役所にて,「南さつま飛びたて高校生事業」のプレゼンがありました。本校の食農プロデュース科から「常潤ブランディング」,「自然農法」,「スマート農業推進」,生活福祉科から「常潤の森でカフェ」の4プロジェクトの提案を行いました。質疑応答の時間は,大変,緊張しました。

写真上:「常潤ブランディング」についてプレゼンする食農プロデュース科3年藤田 海斗さん(左),上野 琉唯さん(右)

写真上:「自然農法」についてプレゼンする食農プロデュース科3年冨永 千裕さん(左),田中 翔さん(右)

写真上:「スマート農業推進」についてプレゼンした食農プロデュース科3年下之薗 巧さん(左),木場 直樹さん(右)

写真上:「常潤の森でカフェ」についてプレゼンする生活福祉科3年是枝 優人さん(左),同科2年上園 彩音さん(右)

本校では,大学科「農業」と「福祉」の2学科の特色ある学びを,地域と協働しながらプロジェクト事業として提案し,今年度も課題解決学習として取り組みます。多くの方に興味をもっていただけるように魅力発信していきますので,よろしくお願いします。

2021年6月1日

2021年06月01日(火)

介護実習Ⅱ ~ベッド上での洗髪実習~

生活福祉科3年生の介護実習も後半に差し掛かり,ますます専門的な学びを深めています。

昨日は,感染症に罹患した利用者を想定して,ベッド上での洗髪について学習しました。

介助者役の生徒は,感染対策としてガウンを着用し,さらにマスク,フェイスシール,手袋を装着し万全の体制で実習に臨みました。

(写真上)ベッド上でシャンプーをする俵吉之介さん

利用者にはケープを巻き,ベッド周囲が濡れないように防水シーツを敷き,バスタオルでケリーパッド(洗髪器)を作り汚水の流れを作るなど,工程の多い介助になります。

(写真上)ケリーパッドの位置を指導する高瀬文代教諭

(写真上)利用者の顔にはタオルをかけ,呼吸が苦しくないように鼻を出すのがポイントです

顔に水がかからないように慎重にお湯をかけ,爪を立てずに優しく洗います。

泡を流して水気を拭き取り,ドライヤーで乾かし,整髪して完了です。

(写真上)洗髪を終え,お湯を流す下堂薗愛華さん

(写真上)ドライヤーを終えてほっと一息の是枝優人さん

梅雨の晴れ間の心地よい気候の中,洗髪をしてもらった利用者役の生徒はとても気持ちよさそうでした。