記事

2021年11月30日

2021年11月30日(火)

介護福祉士国家試験まで60日!

11月20日(土),生活福祉科3年生が「介護福祉士全国統一模試」を受験しました。

今までも休み時間や放課後を有効に使いながら,繰り返し問題を解いてきている3年生。勉強した成果を発揮するため,懸命に取り組んでいました。

介護福祉士国家試験まで残り60日!!!

それぞれ自分の夢実現に向けて,悔いの残らないよう残りの期間を大切に過ごしてほしいと思います。

2021年11月29日

2021年11月29日(月)

2学期 期末考査

11月25日から,期末考査が行われています。

今日は考査3日目でした。

土日の家庭学習の成果を出せるよう,時間いっぱい真剣に取り組みました。

(写真上)考査の様子。どの生徒も一生懸命です。

明日は考査最終日。

生徒のみなさん,最後まであきらめず頑張りましょう!

2021年11月26日

2021年11月26日(金)

新しい技術をその手に!

農薬散布などスマート農業として注目されているドローン。本校では農業用ドローンの資格取得にも力を入れています。

今回は農薬ではなく,水の散布を実際に行いました。

最初はうまく操縦することができなかったけど練習を重ね,安定して飛ばせるようになりました。

散布した水や農薬が風に流されてしまうので高度を調節するのがすごく大変

放課後などを使い,フライト練習を行う食農プロデュース科3年の生徒達

今後,ドローンの資格は様々な場所で必要とされてきます。

2021年11月25日

2021年11月25日(木)

学校を彩る花

ほ場の一角に満開のコスモスが咲き乱れています。昔,お茶畑として利用されていたほ場を彩り豊かなコスモスが明るい雰囲気にしてくれています。

景観をよくすることと緑肥としての重要な役割があります。

このコスモスたちはお客様が来校された際に飾られています。

花のもつ、セラピー効果を満喫しています。自然の恵みに感謝です。

2021年11月24日

2021年11月24日(水)

肉質を競い合って

第24回南九州黒牛枝肉共励会が株式会社カミチクの主催で行われました。本校は高校生の部に出品しました。手塩に掛けて育てた「諭吉号(去勢)」でしたが,「A4-7番」で銅賞でした。

今回出品した牛の枝肉

自分たちの育てた枝肉を見る食農プロデュース科3年上野 琉唯さん(手前),食農プロデュース科2年森田 光晴さん(左),同科齊藤 真凜さん

表彰される食農プロデュース科3年上野 琉唯さん

来年は「A5-12番」で金賞を目指し日々の飼養管理を頑張っていきたいと思います。

2021年11月22日

2021年11月22日(月)

学科別朝礼

今日は学科別朝礼が行われました。

食農プロデュース科は,講話担当の先生のかけ声に合わせて手を叩くアイスブレーキングをした後,「一体感」についての話がありました。

今年で食農プロデュース科は3学年が揃いました。先日の常潤祭も学科全体で協力し,行事を成功させました。

これからも学年を超えて,学科全体で一体感を持って協力していこうという内容でした。

(写真上)食農プロデュース科の講話の様子

生活福祉科の講話は,先日亡くなられた認知症研究の第一人者である長谷川和夫さんに関するものでした。

2004年に「痴呆」から「認知症」に用語を変更した際の厚生労働省検討会の委員を務め,認知症の人を中心に介護を行う「パーソン・センタード・ケア」の普及にも尽力された方です。

長谷川さんの言葉を引用して,「認知症の人の思いを聞くには時間がかかる。『聴く』というのは,『待つ』ということ。待つというのは,その人に自分の時間を差し上げること」という内容でした。

(写真上)生活福祉科の講話の様子

それぞれの学科に応じた,専門性の高い内容の講話でした。

2021年11月19日

2021年11月19日(金)

全体・学級PTAを行いました

本日午後に多くの保護者に来校していただき,全体・学級PTAを実施しました。

初めにスマートフォンの使い方や進路状況,健康診断の事後措置について全体で話をさせていただき,その後,各学年・学級PTAを実施しました。

各学級の状況や次年度の説明,ご家庭での様子など,保護者の方々と直接話すことができ,有意義な時間でした。

これからも保護者の方々と連携を取りながら,全職員で生徒の健やかな成長を支えていきたいと思っております。

出席いただいた方々,お忙しい中来校いただき,ありがとうございました。

2021年11月18日

2021年11月18日(木)

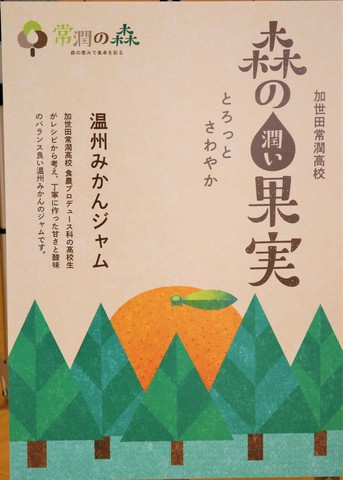

みかんジャム完成秘話

「森の潤い果実 温州みかん」。食農プロデュース科一期生である3年生,果樹専攻生が1年かけて開発した新商品になります。そこには様々な苦労がありました。

最初は焦げてしまい,鮮やかな色を出すことが出来ませんでしたが,試行錯誤を重ね,鮮やかな色を出せるようになりました。

デザイナーの久保 雄太氏とパッケージデザイン,ジャム瓶についても話し合い納得いく物に仕上がりました。最初は「自分たちが売りたい形,デザイン」と「お客様の手に取ってもらえる形,デザイン」の違いに苦労しました。

試行錯誤して制作したみかんジャム。初の販売になった常潤祭では300個を売り上げることが出来ました。

今後は,本校アンテナショップや参加する販売会で販売予定ですのでよろしくお願いします。

2021年11月17日

2021年11月17日(水)

私たちのアイディアがメニューへ!!

全国和牛能力共進会1年前イベントとして行われた高校牛児鹿児島黒牛レシピ選手権で本校の畜産班の生徒が考案した「ギュウ牛っといっぱい」が最優秀賞を獲得しました。食農プロデュース科2年畜産班の生徒が「奄美の鶏飯」をヒントに和牛のたたきを出しちゃづけ風に改良し応募しました。

今回応募した「ギュウ牛っといっぱい」。熱々の出汁を掛けることで表面はうっすらと火が通り,牛肉のうま味が詰まった1杯になっています。

代表として表彰された食農プロデュース科2年齊藤 真凜さん

全国和牛能力共進会推進室長殿(上),ZINO料理長殿(中),今村ライセンスアカデミー調理師科学科長殿(下)から講評をいただきました。

今回受賞した料理は,天文館にある「ZINO」でコース料理のシメとしてメニューに加わります。是非,ご賞味ください。

2021年11月16日

2021年11月16日(火)

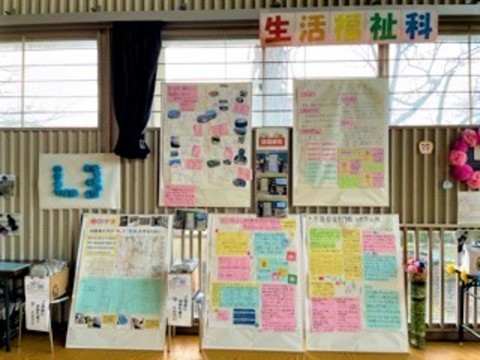

常潤祭 ~生活福祉科~

11月13日(土)に開催された常潤祭(文化祭)について,生活福祉科の様子をお届けしたいと思います。

生活福祉科は1・2年生による受付対応,各学年による展示とバザーを行いました。受付で生徒が来場者への検温・アルコール消毒を行い,常潤祭に関わるすべての人たちが楽しく安全に過ごすことができるよう努めました。また開場までに来場者の方々とコミュニケーションをとるなど関わり方について学びに繋がることができました。

(写真上)

展示では,学内実習や各授業の中で取り組んだことを中心に,作成した記録物やレクリエーション物品などを各学年ごとに展示をしました。学校生活で生徒が一生懸命に取り組んでいる様子を多くの方に見ていただきました。また,当時のレクリエーションの様子が写真で展示されているなど,学年ごとにさまざまな工夫を行うことで見る側も楽しむことができたのではないかと思います。

(写真上)生徒が何を展示してどのように配置するかなど1から構成をしっかり立てました。

バザーでは,的当てや射的,ユニバーサルスポーツ体験などを各学年で実施しました。

(写真上)ユニバーサルスポーツである「モルック」を生徒が説明をしながら地域の方に体験していただきました。

(写真上)参加してくれた男の子はワクワクしながら楽しんで射的をしていました。

(写真上)「100点の的に当てれるかな~」と地域の子どもたちと会話をしながら生徒も楽しんでいるようでした。

どの学年も1つ1つの役割にきちんと責任を持って取り組んでくれました。全力で楽しんで,また1つ良い思い出を残すことができましたね。これからも何事も全力で取り組んでいきます!

2021年11月13日

2021年11月13日(土)

大盛況!常潤祭!

感染症対策を行いながらの常潤祭(文化祭)が開催されました。多くの方が来場され,大盛り上がりの1日となりました。

感染症対策のため,入場口を一カ所にし,検温・手指消毒を行いました。

行列が出来るほどの大盛況でした。

外部からもキッチンカー,福元農園,農業女子プロジェクトの方が参加されました。

昨日,発表した新商品,野菜やみかんなど多くの生産物の販売がありました。早い物では,開店から30分で売り切れる物もありました。

コロナ渦で中々イベントが開催できない状況でしたが,本日は久しぶりに活気にあふれる一日でした。ありがとうございました。

2021年11月12日

2021年11月12日(金)

新たな商品が仲間入り!!

食農プロデュース科3年生が課題研究の時間に開発した新商品3種類の発表が行われました。今回は,鹿児島相互信用金庫の「アグリハイスクール支援事業」をメインとし,新商品の発表会が行われました。

多くの報道陣の前でも堂々と新商品作成のプロセスを発表した食農プロデュース科3年新屋 愛理さん(左),藤田 海斗さん(右)

今回のみかんジャム「森の潤い果実」のパッケージデザインを作成してくださった久保 雄太氏

報道陣の質問にも自信に満ちた表情で答えました。

「鹿児島相互信用金庫×MBC開発×デザイナー久保氏×果樹専攻班」で開発したみかんジャム。甘さと酸味のバランス良い仕上がりになっています。

「福元農園×野菜専攻班」で開発した赤いカブのドレッシング。本校卒業生の福元氏が経営する農園で自然農法で栽培された赤カブを使用した,食感豊かな食べるドレッシングに仕上げました。

「フードコーディネーター杉水流氏×畜産専攻班」で開発した黒豚そぼろ。ピリ辛醤油味・和風生姜味・カレー風味の3種類を制作し,幅広い年代の方に食べてもらえるように仕上げました。

明日11月13日に本校で行われる常潤祭で初の販売となります。どの班も素材,コンセプトにこだわり制作しました。是非,ご来場いただき,購入してご賞味ください。

2021年11月11日

2021年11月11日(木)

「常潤祭」まであと2日!

先日の手作りベーコンに引き続き,「常潤祭」の準備の様子をご紹介します。

主に食農プロデュース科はマルシェ部門を,生活福祉科は展示発表とバザーを行います。

まず,食農プロデュース科です。

今日は3年生が販売する商品のラベル貼りを行いました。

皆様の喜ぶ顔を思い浮かべながら手を動かします。

2年生はマルシェの展示物を製作します。

1年生は「常潤祭」の看板を作ります。

次に,生活福祉科です。

それぞれのクラスの展示作品を仕上げていました。協力しながら完成を目指します。

「常潤祭」は 11/13(土)11:00~14:00(10:30開場)本校で実施します。

皆様のお越しをお待ちしております。

2021年11月10日

2021年11月10日(水)

限定商品のこだわり

今年も常潤祭限定で手作りベーコンの販売を行います。塩漬をする塩によって,食べたときの味がすごく変わることから昨年度から塩にもこだわり「坊津の華」を使用しています。

本校では「乾塩法」という作り方でベーコンを製造しているので,坊津の華を含め香辛料を黒豚バラ肉にすり込んでいきます。

この後,塩抜きをし,学校でくん煙を行い,パック詰めして販売します。

文化祭で販売しますので楽しみにしていてください。

2021年11月9日

2021年11月09日(火)

LHR研究授業 ~お互いを思いやるコミュニケーション~

本日は,海田優佳教諭のフレッシュ研修に基づく研究授業が行われました。

クラスは,副担任を務める食農プロデュース科2年生です。

授業内容はLHRで,「適応と成長及び健康安全~自分の気持ちや思っていることを適切に伝えよう~」という題材でした。

(写真上)日常生活で起こりがちなコミュニケ-ションの行き違いをスライドで示し,似たような経験がないか想像させます。

(写真上)”悩みごとリスト”をもとに,「自分だったらどう伝えるか」について,グループで話し合っています。

(写真上)意見を出しやすくするために,付箋紙やホワイトボードを活用しました。

(写真上)授業のまとめでは,各班で話し合った意見を共有しています。

今日の授業を通して生徒たちは,他者の意見を尊重しながら,自分の気持ちを伝えるためにはどのように話せばよいか考える機会となりました。

これからも,お互いを思いやるコミュニケーションの取り方を大事にしていきます。

2021年11月8日

2021年11月08日(月)

「おいしい」の舞台裏

先週行われた「感謝祭」。

おいしく食事をいただくためには,準備が必要です。

今回は,「おいしい」の舞台裏をお見せします!

(写真上)バーベキューコンロの準備をしています

(写真上)炊飯と,キャベツ切りは生活福祉科1年生が頑張りました

(写真上)ご飯をパック詰めしたのは生活福祉科3年生

命と準備をしてくれた人,みんなに感謝して,今日もおいしく「いただきます!」

2021年11月5日

2021年11月05日(金)

環境整備作業 ~常潤祭に向けて~

本日は,月に1度の環境整備作業の日でした。

いよいよ来週末に控えた常潤祭に向けて,全校生徒で美化活動に取り組みました。

(写真上)常潤の森の落ち葉を集めています

(写真上)展示会場となる体育館周辺もきれいになりました

(写真上)テニスコートには枯れ草の山がたくさん

(写真上)トラックがいっぱいになるまで頑張りました

各クラス,生徒会など,常潤祭に向けて心を込めて準備をしています。

美しく整備された加世田常潤高校に,ぜひお越しください。

2021年11月4日

2021年11月04日(木)

美味しく、ありがたく、いただきます! 「感謝祭」

常潤高校生が最も楽しみにしている学校行事。

それは、全校生徒でのバーベキューです。今年から、命・食に感謝する気持ちを更に深めてもらうため、

「感謝祭」と行事名をリニューアルして行われました。給食に先立ち、畜舎そばに立つ「畜魂碑」前に集合。

農業クラブ会長と生徒会長がお供え物を碑にささげ、

生徒全員で黙とうし、私たちの命を支えてくれる

家畜や農産物に感謝の意を表しました。開会行事のあとは、待ちに待った会食です。

本行事は、常潤高校の生産物を味わう日でもあります。今回の食材は、常潤高校産の黒豚、新米、みかんジュース、

焼き肉のたれ、さつまいもです。

それに加え、食農プロデュース科3年の原田さんの農園から

キャベツも提供されました。広大な敷地を活かし、コンロの距離を取り

感染症対策もしっかりと行いながら、

常潤高校の食の恵みに舌鼓をうちました。おなかいっぱい食べ、今後の学びに向かうエネルギーも

溜まったことでしょう。

来週は多くのお客様をもてなす、「常潤祭」です。

常潤生の活躍が楽しみです。

農業クラブ会長 上野 琉唯さん、生徒会長 齊藤 真凛さんが供え物を捧げました。

命に感謝し、生徒・職員全員で黙とう。常潤高校の黒豚と焼き肉のたれの相性、抜群でした!

2021年11月2日

2021年11月02日(火)

私たちができる防災対策 ~訪問授業~

10月11日(月)に南薩地域振興局・南さつま市より外部講師の方々をお招きし,防災について講義・演習を行っていただきました。生活福祉科2・3年生は,自然災害や地域防災について講義,また避難所に避難した場合どのようなものが必要になるか実際に資材を設置してみるなどの演習を受講しました。

(写真上)今回の訪問授業の目的について,説明を受けている様子

(写真上)自然災害とは何か,地域で取り組むべき防災にはどのようなものがあるかなど知識・理解を深めている様子

(写真上)避難所で使用される簡易テントを実際に組み立て,プライバシーの保護やテントの中の広さなど様々な視点からどのような配慮が必要か考察している様子

(写真上)外部講師の方々に質問をしている様子

訪問授業を通して,本校が避難所に指定されていることや自分の住んでいる地域の危険箇所を初めて知る生徒もいたようです。福祉を学ぶ高校生として何ができるのか深く考えさせられる貴重な時間でした。いつ災害が起きるかわかりません。普段から万が一に備えて命を守る行動ができるように防災に関する知識を増やしたいです。

講師の先生方,お忙しい中ありがとうございました。

2021年11月1日

2021年11月01日(月)

新生徒会発足

本日、生徒会役員任命式が行われ、

新メンバーの生徒会活動がいよいよスタートです。9月17日に行われた生徒会役員選挙の結果選ばれた6名の役員に、

松下校長先生が任命書を授与しました。新生徒会長に任命された食農プロデュース科の齊藤真凛さんは、

「先輩たちから引きついだ生徒会活動をさらに進化させます。

新しい企画を積極的に立て、学校を盛り上げていきます」と、

抱負を述べました。今後の生徒会活動の盛り上がりが楽しみです。

旧生徒会役員のあいさつ。後輩たちに想いを託します。

7名の新生徒会役員に任命書が渡されました。

「学校をもっと盛り上げたい!」新生徒会長が抱負を述べました。

新たなメンバーでみんなを引っ張っていきます!

2021年10月29日

2021年10月29日(金)

中高連絡会 ~食農プロデュース科~

先日の中高連絡会の際,中学校の先生方に食農プロデュース科の授業体験もしていただきました。

そのときの様子をお伝えします。

まず食農プロデュース科1年生の食品製造の見学です。作業服に身を包み,集中して学習する生徒の様子を見ていただきました。

次にパパイヤやトマトなどのハウス栽培を見学いただきました。生徒の様子や栽培方法等について職員が説明します。特に珍しいパパイヤに先生方は興味津々でした。

その後,生徒が授業でも行っているみかん狩りを体験後,牛舎見学,産まれたばかりの黒豚をご紹介しながらの豚舎見学をしていただきました。

専門高校ならではの環境と学習内容を一部ではありますがお伝えできたかと思います。先生方,ありがとうございました。

中学生の皆さん,魅力あふれる加世田常潤高等学校でお待ちしています!

2021年10月28日

2021年10月28日(木)

みかん狩りへようこそ!!

秋が始まり,本校のみかんも色づき出しました。今年はみかんの木が裏年と呼ばれ,収量が少ない年になります。数に数量がありますが,みかん狩り体験,販売を行っていますのでぜひ,購入してご賞味ください。

みかん狩りの仕方を説明する西山 一志 実習助手

美味しそうなみかんを探し,収穫できたかな?

沢山みかんが収穫できました。

今年は1kgあたり250円で販売しています。

2021年10月27日

2021年10月27日(水)

鹿児島県の魅力を発信!!

福岡県福岡市中央区のソラリアステージで,九州農業・水産高校収穫祭が行われました。本校は鹿児島県の代表として参加しました。県内の農業高校で生産されている加工品を販売してきました。県内の農業高校のほとんどの加工品の説明を行いながらの販売は,今までの販売会よりも難しかったです。

鹿児島県の販売ブースを準備する食農プロデュース科1年下御領 美月さん(左),同科2年森田 光晴さん(右),指導をする安樂 菜津美実習助手

手に取ってもらえるようにレイアウトの工夫が難しいです。

ブースレイアウトが完成しました。

時には先生達の力を借りながら接客...

しかし,自信を持って接客できました。

笑顔を大切に接客しました。

今年は,コロナ禍で販売会がほとんどありませんでした。今回,福岡での販売は,生徒にとって大きな自信に繋がる体験でした。

2021年10月26日

2021年10月26日(火)

L1学内実習 ~レクリエーション企画~

10月20日(水)~22日(金)に,生活福祉科1年生の介護実習(学内実習)が行われました。

今回の実習では,デイサービスセンターなどの実習施設で,利用者様に楽しんでいただけるようなレクリエーションを企画し,実施しました。

「春夏秋冬のレクリエーション」をテーマに,それぞれが工夫を凝らした制作・ゲームを考えました。

(写真上)春~桜の貼り絵~

夏~うちわでティッシュとばし~

秋~スポーツ(テーブルカーリング)~

今回のレクリエーションの制作物は,文化祭にて展示予定です。

ぜひ,ご覧ください。

2021年10月25日

2021年10月25日(月)

中高連絡会 ~授業体験~

10月22日(金),本校で第2回中高連絡会を行いました。教務部をはじめ学校概要の説明や各学科の紹介・授業体験などを行いました。生活福祉科の授業体験の場面では,2年生が医療的ケアの1つである「喀痰吸引」を中学校の先生方へ教えました。生徒は利用者に対して「どのようなことに配慮しなければならないのか」「なぜこの動作・確認が必要なのか」など実技をしてみせながら説明を行いました。生徒の説明を受け,実際に中学校の先生方に喀痰吸引を体験していただきました。

(写真上)中学校の先生方に説明を行っている様子

(写真上)鼻にチューブをどのくらいまでいれるか教えている様子

生徒は,教えることで自分自身がどこを理解しているのかを知ることができ,自分自身の自信にも繋がったのではないかと感じました。また,最初は緊張していた様子でしたが,出身中の先生方との久々の再会で最後には嬉しそうな表情が見られました。

お忙しい中,出会していただきました中学校の先生方,ありがとうございました。中学生の皆さん,ぜひ加世田常潤高校でお待ちしています!!

2021年10月22日

2021年10月22日(金)

ふれあい農園でお芋掘り

今日はかわいい子どもたちが本校のふれあい農園に芋掘りに来てくれました。

5月に子どもたちが植えた苗。それが大きく実り,収穫の時期を迎えています。

まず本校3年生から芋の掘り方,芋の種類,気をつけることを説明します。

そしていよいよ芋掘りです!

畑の畝をおそるおそる触る子どもたち。頑張って掘り進めると根っこが見えてきます!

根っこの先にある大きなお芋の周りを掘り続けて,力を入れて引っ張ります。

お芋を手にして大喜びの子どもたち。

それを見て,地域の方々に喜ばれる活動をこれからも続けていきたいと改めて感じました。

美味しく食べてくださいね。

2021年10月21日

2021年10月21日(木)

黄金色に実りました!!

田植えを行った6月23日から約3ヶ月がたち,黄金色に稲が育ちました。地域の農家の方の手伝いをもらい,収穫を行いました。

無事に収穫を迎え,安堵の表情です。

収穫の仕方を説明する西垂水 武 教諭

コンバインを貸してくださった本校OBの吉田氏

コンバインを初めて見る生徒もいたので驚きと感動の連続でした。

2021年10月20日

2021年10月20日(水)

子どもの喜ぶ顔を想像して!

ふれあい農園で育てているさつまいもの収穫準備を行いました。幼稚園生の喜ぶ顔を思い浮かべ,準備万端です。

マルチをはぎ取りやすくするために,芋のツルを切りました。

収穫しやすいようにマルチをはいでいきます。途中で破れたりして大変でした。

試し堀をしたら立派なさつまいもが出てきました。

ふれあい農園に来る園児の皆さん,楽しみに来てくださいね!!

2021年10月19日

2021年10月19日(火)

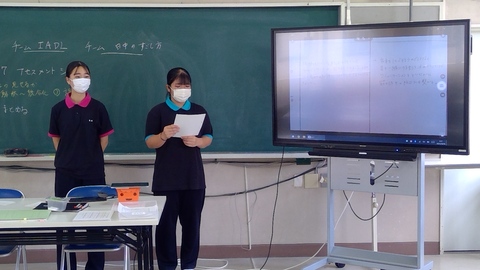

最終カンファレンス ~学内実習~

10月19日(火),生活福祉科2年生の学内実習最終日でした。午後はカンファレンスを行い,学内実習で学んだことや今後の課題について1人ずつまとめ発表しました。

(写真上)感染症対策を行いながら,発表を行いました。

7月から今日まで,学内実習の中で利用者の方と直接関わる機会はありませんでしたが,外部による訪問授業や各担当の先生方による講義・演習等から多くの学びを得ることができました。学んだ知識・技術の定着を行うためにも,今後の学習に対しての取り組み方を自分たちで考え行動に移していきたいと思います。

また,明日からは生活福祉科1年生による3日間の学内実習がスタートとなります。短い期間ではありますが,目標を明確にし多くのことを吸収して充実した実習にしてほしいです。

2021年10月18日

2021年10月18日(月)

L2学内実習 ~介護過程の展開~

生活福祉科2年生は,学内実習で介護過程の展開について学習しました。

「介護過程」とは,利用者の生活上の課題解決に向けて取り組むプロセスのことです。

実際の利用者様から情報を得ることはできないため,テキストの事例をもとに「アセスメント(情報収集・解釈・関連づけ・統合化)」をしていきました。

(写真上 事例を読み込み,利用者の生活上の課題について話し合っています)

(写真上 アセスメントした内容を電子黒板に映し出し,各班ごとに課題を発表しました)

(写真上 他の班からアイデアをもらい,その場で修正ができるのもグループワークのメリットです)

今日の介護実践には,根拠(エビデンス)のある介護実践が求められています。

介護福祉士として,「心身の状況に応じた介護」が提供できるよう,専門性を高めていきます。